-

金盤(pán)網(wǎng)APP

金盤(pán)網(wǎng)APP -

金盤(pán)網(wǎng)公眾號(hào)

金盤(pán)網(wǎng)公眾號(hào) -

金盤(pán)網(wǎng)小程序

金盤(pán)網(wǎng)小程序

金盤(pán)網(wǎng) >時(shí)代樓盤(pán) > 專題 > 傳承區(qū)域特色 培育創(chuàng)意生機(jī)

項(xiàng)目活化了這一罕有和完整的歷史性城市唐樓組群,開(kāi)發(fā)以包容為原則的社區(qū)用途,創(chuàng)造出新的文化交流空間,為區(qū)域注入了新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展契機(jī)。設(shè)計(jì)保持了和諧的街巷面貌,尊重灣仔地區(qū)展現(xiàn)城市發(fā)展軌跡的特質(zhì)功能,讓城市的發(fā)展使命得以延續(xù)。

工程檔案

開(kāi) 發(fā) 商:香港市區(qū)重建局

項(xiàng)目地址:香港茂羅街7號(hào)

建筑設(shè)計(jì):Aedas

建筑面積:2 400平方米

建筑原貌

1840年代,灣仔成了洋人聚居的地方,所以由春園街一帶起,隨處可見(jiàn)充滿西洋色彩的房屋。20世紀(jì)初建成的茂蘿街與巴路士街的建筑群,曾分別于30年代和70年代進(jìn)行改建。屋群本身沒(méi)有名字,外墻有深灰色、白色,其中一些被政府接收后被涂上綠色油漆,所以不少人統(tǒng)稱這些建筑為“綠屋”。

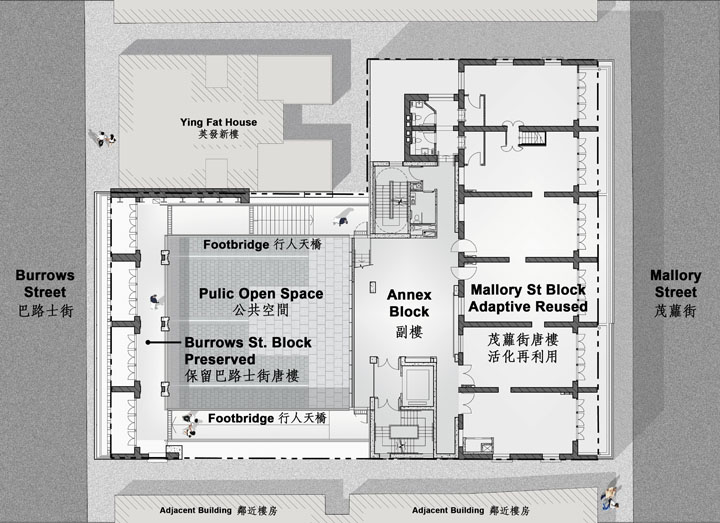

這些樓宇均高四層,設(shè)有懸臂式露臺(tái),地臺(tái)、天花和樓梯均采用杉木,包括各層的陽(yáng)臺(tái);建筑還采用金字瓦頂、法式門(mén)等;一梯兩戶,共享廚房。鍛鐵扶手樓梯、地磚,尤其是鐵花欄河,可說(shuō)是那些建筑群在外觀上最具識(shí)別性的特色之一。據(jù)了解,這些特色都在改造中得以保留,面向巴路士街的建筑只保留外墻立面,其余建筑部分清拆后騰出的空間,開(kāi)放給各用戶共同使用。

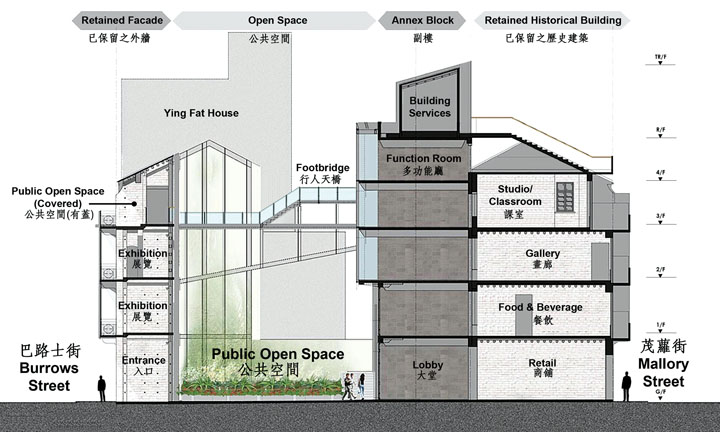

改造現(xiàn)狀

香港市區(qū)重建局對(duì)該建筑群進(jìn)行了活化修復(fù)后,這些建筑群被交由香港藝術(shù)中心營(yíng)運(yùn),轉(zhuǎn)化為動(dòng)漫基地。新建成的動(dòng)漫基地的地面為主題零售點(diǎn),一樓有餐飲設(shè)施,二樓及三樓有文化創(chuàng)意主題的工作室,提供活動(dòng)和展覽空間。

項(xiàng)目任務(wù)

這個(gè)項(xiàng)目保育了這組罕有和完整的唐樓群組,并活化了灣仔舊區(qū)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成了三項(xiàng)任務(wù):一是在狹窄的市區(qū)地段提供公共空間;二是保存歷史建筑并將其提升至符合目前的建筑條例;三是將其活化為社區(qū)文化藝術(shù)中心。

設(shè)計(jì)理念

重現(xiàn)都市肌理

從灣仔的街巷樓宇可以追索香港的城市發(fā)展軌跡——從古老漁村、殖民商巷演變至多樣化的城市。設(shè)計(jì)尊重歷史變更而非重塑或凝固舊貌,它忠實(shí)地修復(fù)了較為完整的部分及特征,并為其除樓宇部分引入當(dāng)代設(shè)計(jì)及物料,配合歷史演變的過(guò)程,展示灣仔百年蛻變的街貌。

舊宇重生

通過(guò)創(chuàng)意設(shè)計(jì),舊唐樓空間可以活化為現(xiàn)代商業(yè)/休閑用途,并保育歷史特征、鞏固結(jié)構(gòu)、改善室內(nèi)環(huán)境,并使它符合現(xiàn)今建筑物條例。

可持續(xù)發(fā)展手法

項(xiàng)目保留建筑遺產(chǎn),活化社區(qū),并給這一代及未來(lái)的市民使用。整體可持續(xù)的手法包括:

一、保留城市歷史肌理以維持和諧街貌;

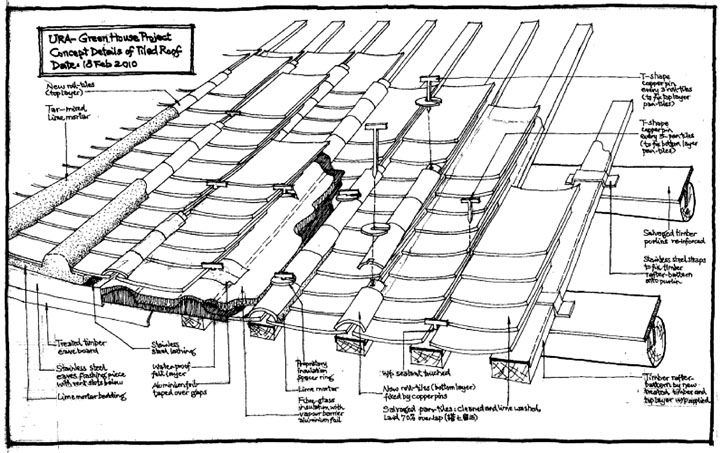

二、保留歷史組件(木樓梯、瓦屋頂、欄桿及陶磚),加固以供公眾使用;

三、傳承傳統(tǒng)手藝(填補(bǔ)磚墻及修復(fù)木作),引進(jìn)并結(jié)合現(xiàn)代科技;

四、預(yù)設(shè)方便使用者的裝置以維護(hù)和保養(yǎng)而不損歷史物料;

五、創(chuàng)造社區(qū)文化交流中心。

多變綠化墻體

受唐樓陽(yáng)臺(tái)上的傳統(tǒng)盆栽啟發(fā),創(chuàng)新的綠化墻由掛有可供轉(zhuǎn)換的花槽的鐵閘組成,給予公共空間多樣化的應(yīng)用,如裝置藝術(shù)或熒幕。

環(huán)境互動(dòng)

現(xiàn)代設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)的歷史建筑形成對(duì)比。通透的玻璃幕墻及活動(dòng)木百葉間隔,容許互動(dòng)的視覺(jué)交流及環(huán)境調(diào)控,猶如傳統(tǒng)唐樓的法式大門(mén)。

延續(xù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工藝

木樓梯原位重組

有別于慣常將舊構(gòu)件保留只作觀賞用途,本項(xiàng)目的木樓梯被仔細(xì)重組,并加裝隱蔽鋼鐵結(jié)構(gòu)支撐,以供安全行走。

鞏固傳統(tǒng)木地板

歷史木梁及樓板被小心移走,以傳統(tǒng)木藝修復(fù)及以現(xiàn)代防潮防霉處理,再重組于原有梁枕磚線上,亦以隱蔽鋼鐵結(jié)構(gòu)鞏固。

再利用保留的歷史組件

所保留的歷史組件均可再利用和裝嵌,讓公眾親身接觸使用,而非送去博物館。

歷史沿革:時(shí)代變遷的見(jiàn)證者

茂蘿街與巴路士街的建筑群,在興建背景、建筑結(jié)構(gòu)、百年歷史變遷、周邊環(huán)境等方面,均承載了不同時(shí)期的香港記憶,標(biāo)志著香港社會(huì)文化的演進(jìn),為這次保育計(jì)劃并發(fā)展成藝術(shù)小區(qū)留下了腳注和索引。

這十棟建筑是灣仔乃至香港碩果僅存的、洋溢著西方建筑特色的舊式住宅群,走進(jìn)去就是走進(jìn)香港歷史。香港成為殖民地后對(duì)外商務(wù)繁忙,灣仔是其中最早發(fā)展的地區(qū)之一,工業(yè)、商業(yè)活動(dòng)頻繁,和船運(yùn)有關(guān)的業(yè)務(wù)遍布灣仔港口,不少倉(cāng)庫(kù)亦建于此,當(dāng)中包括茂蘿街及巴路士街一帶。至十九世紀(jì)中期,因貿(mào)易不景氣,不少外國(guó)公司破產(chǎn),外商紛紛撤離,并將手持的住宅、倉(cāng)庫(kù)等物業(yè)轉(zhuǎn)讓華籍商人,茂蘿街及巴路士街的建筑群便被改成住宅,以緩解當(dāng)年因內(nèi)地移民涌入而對(duì)住屋需求的增加。

19世紀(jì)50年代起,內(nèi)地的政經(jīng)局勢(shì)不穩(wěn),不少人南下到香港發(fā)展,至1920年,來(lái)香港的內(nèi)地移民有增無(wú)減,為解決居住所需,成本較低、建設(shè)快速的住宅得以興建,除了寮屋,當(dāng)時(shí)幾乎所有港人都居住于此類房子。大批這類樓房的出現(xiàn),反映了香港從漁農(nóng)社會(huì)轉(zhuǎn)型至制造及商業(yè)社會(huì)的勞動(dòng)階層生活面貌,是香港處于時(shí)代變遷的象征。由于人口眾多、房屋不足,勞動(dòng)階層支付不了高昂租金,不少唐樓單位都被用作分租,每戶往往住了三至八個(gè)家庭,催生出“包租公”、“包租婆”這種充滿特色和歷史淵源的社會(huì)角色。

網(wǎng)絡(luò)評(píng)論

新華網(wǎng)

這一經(jīng)活化打造成的動(dòng)漫基地是香港首個(gè)以動(dòng)漫為主題,結(jié)合活化歷史建筑的人文藝術(shù)社區(qū),為動(dòng)漫愛(ài)好者、業(yè)界人士及藝術(shù)家提供一個(gè)落腳地和互動(dòng)平臺(tái)。

大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng) 網(wǎng)友gpu

香港地少人多,寸金尺土,舊式建筑已經(jīng)不占主流,當(dāng)想找到昔日的舊街巷老建筑,還是可以到一些舊城區(qū)當(dāng)中,灣仔就是其中之一。

采編:吳孟馨

關(guān)注有禮

贏取所想

關(guān)于金盤(pán)網(wǎng) |

幫助中心 | 聯(lián)系我們 |

網(wǎng)站合作 | 法律聲明

客戶熱線:020-38182178 客服郵箱:278777221@qq.com

粵ICP備2022080590號(hào)

Copyright www.kinpan.cn,All Rights Reserved