-

金盤網APP

金盤網APP -

金盤網公眾號

金盤網公眾號 -

金盤網小程序

金盤網小程序

金盤網APP

金盤網APP  金盤網公眾號

金盤網公眾號  金盤網小程序

金盤網小程序 鄉村是中國傳統文化的重要載體,寄托了城市居民回歸自然的鄉土情結。在中國城市快速開發熱潮漸漸褪去的今天,鄉村建設事業成為社會關注的焦點,蓬勃發展的同時也暴露出一些問題。UED持續關注鄉村建設,就這一話題對多位國內知名建筑師和高校學者進行了采訪。希望能以他們的實踐和經驗作為范本,探索設計介入鄉建事業的方式,尋求鄉村未來的發展之道。

張頎

天津大學建筑學院院長、教授

UED:您理想中的中國“鄉村”和“鄉村建筑”是什么樣的?

張頎:小橋流水人家,這恐怕是很多人的鄉村夢。與古羅馬、古希臘的工商業文化不同,中國五千年文明屬于農耕文明,中國農耕文明的載體是農村——這是一個面向自然、低成本、低消費的“世外桃源”。即使是在已經過度開發、農家樂普遍取代農耕的皖南“著名”村落,也還是有一些讓城里人接地氣的地方,摩登的農村青年身上也還是有一些農耕文化的影子。而今天的中國城市幾乎是千城一面,擁擠、霧霾、欺詐、冷漠、食品安全等等問題讓城市人感到災難深重卻又不得不忍受。現在城市人的鄉村情結,跟農民對大城市的向往是一樣的,“已失去”和“未得到”才最珍貴。鄉村建筑吸引人的地方不外乎是 “綠色”與“特色”,也就是良好的自然生態環境和鮮明的社會文化特色,而根本上還是要適應現代農業生產和農民生活的特征、內容和發展趨勢,創造能夠承載“自然和諧、安居樂業”的物質空間,支撐引領我國農村人居環境和現代農業的持續發展。

理想村落

UED:在您所有的建筑作品中,您認為哪個最接近您理想中的“鄉村建筑”?為什么?

張頎:2012年,我們AA創研工作室開始金寨希望小鎮的規劃設計工作,這應該算是一次“夢想照進現實”的探索過程。項目組在大量文獻研究和田野調查的基礎上,分析研究地理、地貌、歷史、文化、社會等因素對村落物質空間演進的影響機制,并結合生活、生產的現代性需求,從聚落空間、組團形態與民居單體建筑特色三方面提出物質空間特色傳承、鄉村公共生活重建的設計策略。華潤希望小鎮建設目標是要通過環境改造,改善農村居住環境、提高農民生活質量;通過產業幫扶,推動傳統農業轉型、幫助農民增產增收;通過組織重塑,建立新型農村組織管理架構、發展新型農村集體經濟。改造后的小鎮面貌煥然一新,田園風光搭配設施齊全的現代農宅,干凈、便捷、舒適、安全、節能,同時保護傳統鄉村景觀、保存優秀傳統產業、弘揚鄉村文明、保持鄉村特色。對新家園的認可激發了村民參與小鎮建設的熱情,為產業幫扶、組織重塑工作奠定了良好的群眾基礎,期望在金寨希望小鎮能夠最終實現“自然和諧、安居樂業”的“健全的人的生活”。

金寨希望小鎮

UED:您在進行建筑設計中,非常注重“地域性”,您能談談您是用什么手法體現鄉村建筑的地域性?

張頎:我做設計要感受現場的實際情況,到現場去找靈感,由此,對地域性的理解就是“那個”地方的建筑,就是“此時此地”的建筑。比如5.12震后援建的臥龍學校項目,最初只是想為災區做貢獻,沒去想怎么跟地域性結合,但是第一次進山看現場時四川省林業廳一個領導講了一句話讓我很有感觸,說地震哪兒都有,其他地方地震毀壞的是建筑物,用不了十年時間便可恢復;臥龍毀壞的是大熊貓的棲息地,其生態環境的復原需要幾十年甚至上百年。正因為臥龍是自然保護區,我們不能用建筑和自然環境去碰撞抗爭,而是要融入到大環境中去,在自然生態恢復的同時把人文生態也保留下來。最終方案非常樸素,靈感就來源于現場踏勘時看到的一個在地震中幸存的小房子,這種阪屋是臥龍最常見的的民居形式,干欄式木結構,片石壘砌,木柵為窗,回來就以它為原型做了方案。建筑采用石材飾面外墻也因為看到山體塌方形成的碎石漫山遍野,與其填河處理,不如學習當地傳統民居的選材和做法來搭建教室。我們做了模擬砌筑實驗,仔細分析了不同尺寸的石材如何搭配才最具美感。我后來總結在這個設計中如何表達地域性,一是適應臥龍特有的地形、地貌、地質、氣候等自然條件;二是尊重當地文化背景,包括歷史、人文和傳統的生活方式;三是使用地方材料;四是要符合現實的功能要求,我們這個學校就應用了橡膠支座隔震技術來保證校舍建筑的安全,而這種最具有地域特征的片石墻體本身也可以起到消能減震的作用。

臥龍特區耿達一貫制學校

UED:您的“低技策略”特別適合鄉村建筑的建設,適用于經濟落后但文化深厚的地區,您能談談您的“低技策略”在鄉村建筑實踐中的具體應用么?

張頎:除了剛才談到的臥龍學校采用的片石墻體是一種非常“低技”的消能減震做法,我們在金寨希望小鎮建設中還用到了再生磚技術。金寨近些年新建民居大多以瓷磚飾面,在我們看來可以說是丑爆了,風格雜陳又俗不可耐。但是不可否認的是,這種村民眼中的“高端大氣上檔次”的確是他們生活軌跡的一部分,也從一個側面反映出農民改善住房條件的愿望非常強烈,我們作為“外人”,在介入鄉建的過程中其實并沒有資格去嘲笑或阻止農民這種愿望的表達,但是我們可以通過專業的角度去給予引導和幫助。再生透水磚就是回收民居改造過程中拆除的瓷磚廢料,利用當地既有加工條件和工藝,經過破碎、篩分洗揀作為骨料再生為空心砌塊和鋪地磚,用于新房建設。當地化、農村作坊式的低技生產是農村地區建筑更新的一個重要手段,再生磚的生產使用應該是建設生態小鎮的重要一環,不但可以節省造價而且還使金寨希望小鎮作為開創者成為鄉村環境整治的環保先鋒,農民舊宅的痕跡以全新的方式再生,這也是一種對文化的傳承。

UED:您覺得鄉村建筑未來發展需要注意什么問題?

張頎:長期以來中國鄉村聚落及鄉土建筑研究與實踐大多圍繞歷史文化名村名鎮名城展開,對占我國鄉村絕大多數的普通村落關注較少,對其物質及非物質文化特色和價值認識不足,缺乏相應的政策法規來鼓勵、限定、引導普通村落的更新實踐,而作為立法基礎的相關科學研究又是遠遠不夠的。普通村落雖然不及那些榜上有名的“傳統”村落特色鮮明,但是農村的廣袤大地本身就蘊含著最原生態的美,鄉村生活本身并不以“保護級別”而分三六九等。并且中國鄉村建筑在歷史上的形成演進受到血緣、宗族制度的約束和管制,即使經歷動蕩與變革,各種功能、習俗的沿襲依舊可以從建筑形制的變化上探出端倪。可以說,每一個村落一定程度上都具有自己獨特的歷史淵源與山水情態,普通村落同樣構成保存地域文化特征的重要因素,同樣具有不可替代的歷史價值、情感價值和生態價值,同樣面對現代性對鄉村文明的吞噬。平遙保住了,太谷、介休、忻城哪兒去了?西遞、宏村保住了,大別山區上千處革命老村哪兒去了?周莊、同里、甪直、烏鎮、南潯、西塘保住了,周邊幾十座同樣風光秀美的水鄉小鎮哪兒去了?全國上下還有多少“普通”村落沒等到被鑒別成“特色”就已經灰飛煙滅了?

對于千千萬萬普通村落而言,如何在更新發展中詮釋并落實“望得見山水,記得住鄉愁”是一個非常現實的問題。中國鄉村建設的版圖上陸續出現了一些先鋒性的建造實踐,然而這些頗具理想主義色彩的星星之火在我國大部分鄉村的現實條件下難以形成燎原之勢,甚至出現了個別建筑師心中的“鄉愁建筑”,由于結構或形式不適應當地氣候條件,使用過程中翻修率過高產生高昂的維護費用,非但不能給村民帶來便利反而成了美麗的負擔。我們需要農村,農村也需要我們。現實中的普通村落確有一些迷人的細節但整體上是粗糙的,是與生產力和生產方式的變革不相適應的,既需要傳承保護,更需要轉型建設,“更新”不容許它消亡終結,但也必須努力讓它往更好的方向去,而發展的路徑絕不僅僅是被旅游、被商業、被上樓、被烏托邦。而建筑師和廣大鄉建工作者,應該具備相應的素質在面對普通村落更新時做出有遠見的決策,通過對中國普通村落的大量調研,以動態發展的眼光,研究如何重新發現、重新創造普通村落最引以為豪的特色,如何在更新過程中建設一種能夠與傳統文化對接并具有時代活力的新文化,如何構建環保的、實用的、與在地文化有淵源的同時符合現代性居住需要的生態宜居環境,在開拓未來的同時傳承鄉村文明。

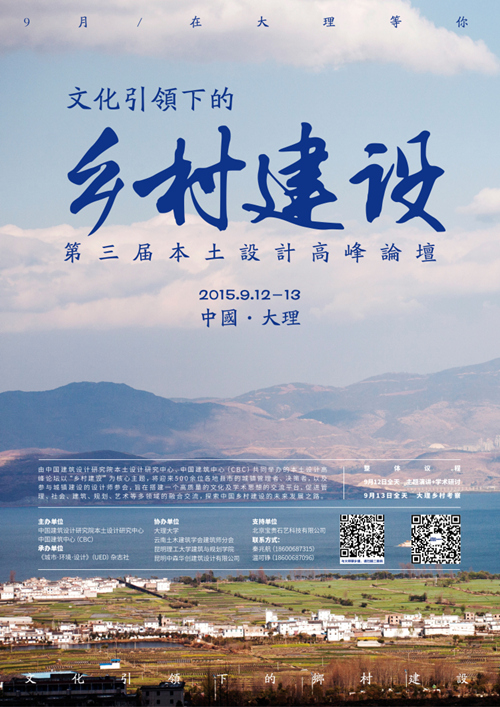

更多有關鄉建的內容,盡情關注9月12日,文化引領下的鄉村建設——第三屆本土設計高峰論壇。

文化引領下的鄉村建設

——第三屆本土設計高峰論壇

分享鄉建優秀案例

探尋城鄉共榮發展之道

論壇日程

論壇地點

云南大理

論壇時間

2015年9月12日、13日

論壇流程

9月12日

l 國際、國內大師演講;

l 學術對談

9月13日

l 大理古城、白族聚落學術考察

關注有禮

贏取所想

關于金盤網 |

幫助中心 | 聯系我們 |

網站合作 | 法律聲明

客戶熱線:020-38182178 客服郵箱:278777221@qq.com

粵ICP備2022080590號

Copyright www.kinpan.cn,All Rights Reserved